写真はフィンランド南部のバンタという街の一般住宅の窓ですが、基本的にフィンランドの窓は内開きです、40年以上前の住宅で当時はまだペアガラスが一般に普及していなかったのでガラスはシングルで戸厚が30mm〜40mmのサッシが二枚重ねになっています。

2011年8月アーカイブ

写真はフィンランド南部のバンタという街の一般住宅の窓ですが、基本的にフィンランドの窓は内開きです、40年以上前の住宅で当時はまだペアガラスが一般に普及していなかったのでガラスはシングルで戸厚が30mm〜40mmのサッシが二枚重ねになっています。

地元ではアテと呼ばれこの地方の木材市場では

今でもアテ材として取引されて、県の木、つまり

「県木」に指定されているのです。近年、能登ヒバ

という名称も使われていますがこれはあくまで市場

用の呼び名ととして無理やり?普及させたので一般

でも能登アテで通っているのです。

写真は輪島地内の山村の一角に生育する大木で

能登アテの元祖と言われています。二本の間に立

った私と比較するとその大きさがわかるとおもいますが

市場にはもちろんこんなに大きいものはでてきません。

能登ヒバの主な利用法は、土台、柱、外壁材、内装材、フローリング材などですが、森の窓では二十年以上も前から

窓材としての利用法を研究し、現在 能登ヒバ材の出荷比率は50%近くに上がってきています。

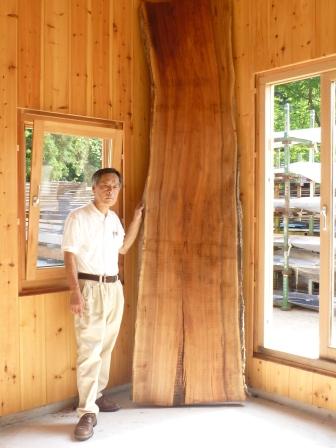

クルミの木の大板のそばに立つ初老の男性の姿、

ページのタイトルは「木の世界」「木のこころ」そして「

私は木からはじめる」、たしかそのようなものでした。

その男性こそが木工界では知る人ぞ知るジョージ中島

氏でした。ページは4~5ページにも及び氏の作品や

工房での制作の様子、などの写真、氏の生い立ちや

遍歴、思想に至るまですべてが私にとって新鮮で強烈

なものでした。

私の"木工"人生はこの日から始まり新しい自分の生

き方が始まった、と言っても過言ではありません。

私のそばのクルミは日本産のマクルミ(鬼クルミとも

いう)でアメリカのウオルナットとよりは色合いがかなり

淡い感じです。

3年ほど前に長野県でみつけた木ですが大板が3枚

取れてそのうち1枚は事務所のテーブルに使っていま

す。日本のクルミも大変高級感のある木で昔は鉄砲

の銃床に使われていました。それほど耐久性のある

木では無いので純木タイプには向きませんが外部に

アルミ材を付けた複合タイプにすれば高級感のある窓が出来るとおもいます。「木は使われる時をまっている。」いくつもの

名言を残しながら彼の地アメリカで、生涯家具つくりを続けたジョージ中島氏、その心を受け継ぐものは多い。

の9割以上がドレー、キップ窓だ

ということは日本人には殆んど

知られていない。また、ドイツ観

光をした人でさえこのことに関心

を持つひとは少ない、しかしドイ

ツに住まったことのある人がいち

ように褒めるのがドイツの窓のす

ばらしさです。と書いたのは,作

家の犬飼美智子氏です。私が

25年前からドイツ窓を作り始める

前にすでにこの本を読んでいたのでそれ以前に氏はドイツ窓の評価をしていたことになります。

25年前は6割以上のシェアーを持っていた木製ドイツ窓も最近はPVC製にその座を奪われ2~3割に

まで落ち込んでいるとのこと、しかしながら、いまだに2~3割の支持があるということは木の持つ魅

力なのかな、とおもいます。日本に於ける木製の窓のシェアーが1%程度ということを考えると日本

はもっと伸びる可能性をもっているということですか。

森の窓で通常使う木はヒバと杉です。

森の窓で通常使う木はヒバと杉です。木製サッシの主役はもちろん木ですが、ドアの下枠や引戸の下枠には耐候性に加えて耐摩耗性も要求される実際

ヨーロッパから輸入されているテラスドアなどの下枠にはたいていイロコという木が使われています。(左下写真)

イロコはアフリカ材でチークの代用品として船やボートの建造や公園のベンチなどに使用され値段も比較的安いとされて

きましたがここ数年で倍近くに上昇し入手が困難になってきています。コートジュボアールやスーダン,モザンビークなど

から丸太で輸入されることが多く大径木になるこの木は直径が一メートルを超えることも珍しくなく、当社でも2年ほど

前に購入したイロコは直径110cm長さが8mの大木でした。丸太価格が100万円を軽く超え製材には超大型製材機

を使って丸1日もかかりました。

下枠にしか使わない木なのでまだ2年くらいは在庫の確保はだいじょうぶですがこんな昨今の木材状況を考えると

国産材への転換も考えていかなければいけない時期に来ているとおもいます。

中央が栗、右端が楢材で下枠としての性質は十分備えていると思います。

これは国産の杉材ですが、国産材の場合ふつうこの

様な木取り方はしません。たいていは25・6mmの

板状にして乾燥した後、集成して使います。それに

杉の辺材は耐久性が心材に比べて低いのでこれほ

ど多くの辺材を含んだ木取りはまずしませんが

ごくまれにすることがあります。また無垢材でサッシ

を作ろうとすると相当おおきな直径の木をつかわなけ

ればいけないので国産材では杉材くらいしかないの

が実情です。

この木の直径は目の丈付近で約60センチほどありました。木材市場で購入するのですが目が細かく色よいのが選定

基準です。大量に出てくるものではありませんがこまめに市場に通うことが必要です。

サッシ材としての杉は木が柔らかいので傷が付き易いというほか、ビスの保持力が弱いので吊り戸よりは引き戸に

使用したほうが良いと思います。国産の杉の産地としては秋田杉、吉野杉、智頭杉、金山杉などがありますが全国

的に植栽されているので比較的入手のし易い木です。

木製サッシの製造にはできるだけ耐候性の高い木を使うのはもちろんですが長持ちさせるためには外部に保護塗料を塗る必要があります。国産の塗料もたくさんありますが日本の木製サッシメーカーはなぜか外国製をよくつかっています。

それは、たぶん木製サッシと自然塗料のイメージが合うからだとおもいますが、この自然塗料を最初に製造しはじめたのが私の知る限りではドイツなのです。現在ドイツには五社ほどありますが殆んど数十人の小規模会社です。その半数以上が日本に代理店を持ち積極的な営業活動をしています。

実は、この五社には共通点があり、ほとんど同時期にスタ‐トしているのです。その時期は約25年前で、当時ヨーロッパで発生した化学薬品によるアレルギー問題が自然塗料の開発のきっかけを作ったといわれています。

今年の五月そのうちの一社を訪ねました。社長さんとスタッフの方たちとの話は大変楽しいものでしたが、最後の話題は福島の原発事故で、ドイツの原発に対する関心の高さにはおどろきました。

木製窓は、木とガラスでできたシンプルな窓です。しかし、シンプルですが高性能です。

木はアルミなどの金属よりも断然に断熱性能が高いため、寒冷地で使う二重ラスや三重ガラスなどの断熱サッシの材料として使われています。

窓は木から始める。

|

| 会社名 |

森の窓株式会社 |

| ||

| 代表者 |

山本 忠嗣 | |||

| 住 所 |

〒929-1403 石川県羽咋郡宝達志水町所司原栗小羽南平1 | |||

| 業 種 |

木製建具業(木工業) | |||

| 資本金 |

10,000千円 | |||

| 従業員数 |

8名 | |||

| 主要生産品目 |

木製サッシ | |||

| 年間販売額 |

1億5000万円 | |||

| TEL |

0767-29-4006 | |||

| FAX |

0767-29-4007 | |||

| 決 算 |

年1回・3月 | |||

| 営業品目 |

サッシの製造販売 | |||

| 経営理念 |

当社の工場では、窓の先進地ヨーロッパより最新の加工機械を取り入れ、最先端の設備とテクノロジーで製品を製造しています。金具やプラスチックにもヨーロッパの部材メーカーの協力を得て、全てにおいて最高峰の技術を導入しています。 | |||

|

| 昭和62年 |

森の窓株式会社として、木製窓製造を開始 | ||

| 平成11年 |

木製サッシ「あすなろサッシ」が石川ブランド認定製品・生活産業部門で受賞 | ||

| 平成16年 |

ドイツの木製天窓「ロト・ルーフウィンドウ」の総代理店契約を締結 | ||