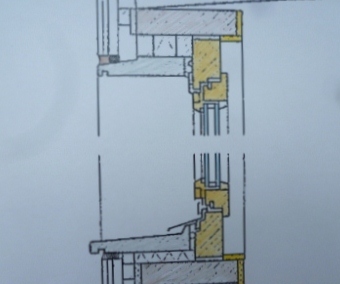

平成23年10月26日、この写真は現在進行中の我が家のリビングルームです。25年間も木製サッシを作ってきたおとこの終の棲家かと思われるかもしれません。実は,改修工事に使った窓はすべてあまりものなのです。

5、6年前から、いずれ自分の部屋を、と思って計画していたのですが、結局会社の倉庫にあるものを使いました。しかし、妥協も不満もありません。当然のことと思っています。会社の倉庫で眠っていた作品を有効に使ったのですから、、、、、、

材料もガラスもすべてまちまち、塗装の色も違いますが意外と違和感はありません。大きな窓はビューウィンドウです、そとは亡くなった父が、同じ年代の頃にこつこつ作った雑木ばやしで、小さいけれど毎年春は鶯の棲み家になっています。

そろそろ紅葉の始まる頃、父が植えたもみじが大窓の真ん中に主役を張るのももうまじかです。