木製サッシの材料の入手先は何カ所かありますが造材業,とか、山切り、とか言った仕事をする人達から買うこともあります。そのため、時には山の中まで行くこともあります。そこまでしなくてもと思うかもしれませんが、立ってる状態で木に接すると、木を大事に使わなくては,という気持ちになるものです。

森の窓では木製サッシを作り始めて今年(2011)で26年めになりますが、初めて使った木材は米松でした。当時は良質の無垢材が豊富にあり、価格も手ごろでしたが、最近は輸入材も高くなりました。もっと国産材を、という空気は時代の流れでしょう。

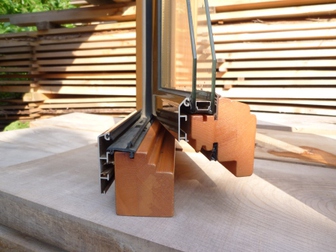

木製サッシに適した木はそんなに多くはありませんが、工夫次第では選択肢が広がります。その一つが複合化です。もう一つは集成です、集成というとあまり良いイメージではないかもしれませんが、木材の欠点である、そり、ねじれを止めるためには今では欠かせない技術といえます。

又、集成することによって、いままで使うことが難しかった30センチほどの直径の木も利用可能になりました。珍しい木で自分だけの窓をオーダーすることも可能なのです。